執筆者

管理栄養士/分子栄養学カウンセラー

岡かな

大阪市立大学食品栄養科、大学院修士課程修了。医療機関に勤務し、糖尿病や高血圧など生活習慣病の栄養管理に取り組む。その後はヘルスケア事業に移り、年間500人以上のダイエットをサポートする。現在はダイエットサポートの他、特定保健指導や健康に関わる分野の執筆も行っている。誤った情報で10キロ以上リバウンドした自分自身の経験から、科学的根拠に基づく正しい情報の発信を心掛けている。

レバーの摂取が勃起にもたらすメリット2選

レバーはビタミンAやビタミンB1、亜鉛、鉄分など多くの栄養素が豊富に含まれます。

「栄養の宝庫」とも言われるレバーは、じつは勃起力にも効果的な食品。

まずは、レバーの摂取が勃起力向上にどのように効果をもたらすのか、具体的に解説しましょう。

亜鉛の充足によりテストステロンの分泌能力UP

.jpg_8b31ef18.jpg)

セックスミネラルと呼ばれる亜鉛は、テストステロン分泌に欠かせない栄養素。

というのも、亜鉛にはテストステロンの分泌を調節する役割が確認されています。

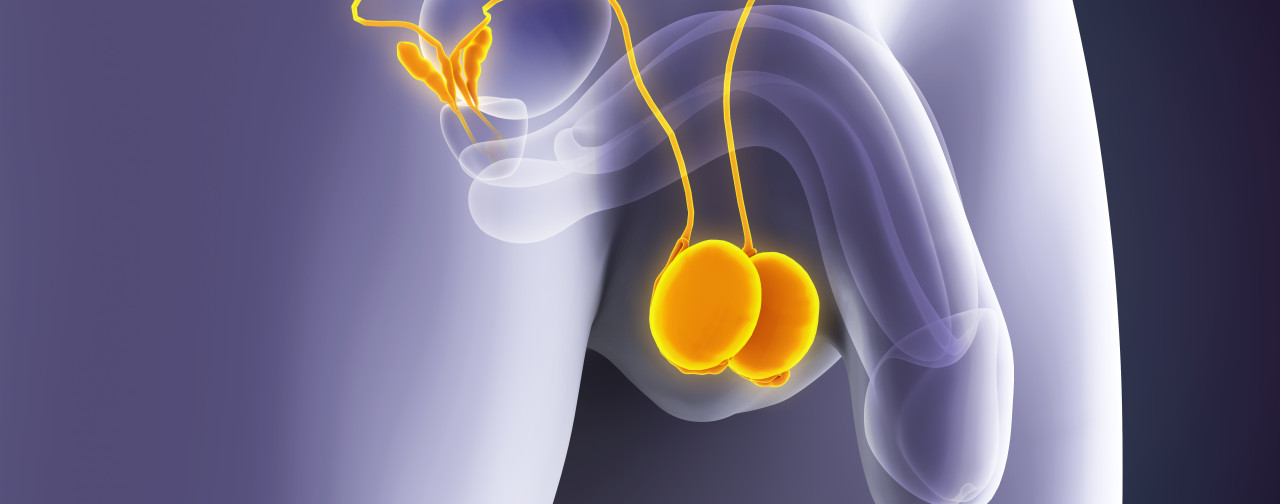

テストステロンの分泌を促す指示は脳の視床下部から下垂体へ、そして下垂体から精巣へと伝わります。

亜鉛には下垂体から分泌される黄体形成ホルモンの合成をサポートする働きがあるため、亜鉛が不足するとテストステロンの分泌能力も落ちてしまうんです出典[1]。

実際に、60~70代の亜鉛不足の高齢男性を対象に、亜鉛補給を6か月行ったところテストステロンが増加したことがわかっています出典[2]。

そこで、亜鉛を摂取するのに役立つのがレバー。

レバーは、あらゆる食品の中でも亜鉛が豊富な食材であることを、ご存知の人も多いかもしれませんね。

例えば豚レバー(生)には、100gあたり6.9mgの亜鉛が含まれており、これは成人男性(30~64歳)の推奨量9.5mgの7割以上に相当するんです。

レバーを摂取することで、亜鉛不足の人のテストステロン分泌向上が期待できるでしょう。

抗酸化ビタミンやミネラルが精巣や血管を保護

私たちが生きるためには呼吸や代謝をする必要がありますが、その際に必ず生まれてしまうのが活性酸素による酸化ストレス。

精巣は酸化ストレスの影響を受けやすい出典[3]ため、酸化ストレスにより精巣が傷つき、テストステロン製造能力の低下や勃起力低下に繋がる可能性があるんです。

そこで酸化ストレスの減少に役立つのが、抗酸化物質。

レバーには、ビタミンAや亜鉛などの抗酸化物質が豊富に含まれています。

実際に、2023年に20匹のラットを用いて亜鉛補給による効果を調べる研究が行われましたた。

その結果、亜鉛を投与されたラットは、投与されなかったラットに比べて活性酸素の発生が抑制され、勃起機能が有意に改善したことが明らかになったのです出典[4]。

また、抗酸化物質は、活性酸素による血管のダメージを防ぎ、血流の悪化を抑制する効果も期待できます。

そもそも勃起とは陰茎に血液が大量に流れ込み、陰茎が硬く大きくなる生理現象のこと。

陰茎にたくさんの血液を送るためには、血流の改善も重要ですね。

抗酸化物質の豊富なレバーの摂取は、精巣保護効果と血流改善効果により、勃起力向上に寄与するでしょう。

レバーを食べる際に注意したいこと3選

勃起力向上に役立つレバーですが、食べ過ぎは逆に人体に悪影響を及ぼす可能性があります。

ここからは、レバーを食べる量や頻度、調理方法などレバーを食べる際に注意したい3つのことについて解説しましょう。

ビタミンAの摂りすぎに注意

レバーはビタミンAやビタミンB1、亜鉛、鉄などが豊富に含まれている優秀な食材ですが、食べすぎには注意が必要です。

とくに注意すべきはビタミンAの過剰症。

ビタミンAを摂りすぎると毒性が働き、肝障害、黄疸、肝臓および脾臓の腫大、門脈圧亢進症、肝硬変など、様々な徴候や症状を引き起こす可能性があるのです出典[5]。

実際に、動物性食品やサプリメントからのビタミンAの過剰摂取は、毒性のリスクを高める可能性があることが知られています出典[6]。

下記は、各種レバーのビタミンA含有量です。

【レバー100gあたりの成分含有量(日本食品標準成分表(八訂)増補2023年より)】出典[7]

| レチノール当量(μgRE) | |

|---|---|

| 鶏レバー | 14,000 |

| 豚レバー | 13,000 |

| 牛レバー | 1,100 |

厚生労働省が発表している「日本人の食事摂取基準2025年度版」におけるビタミンAの耐容上限量(習慣的に摂取しても健康障害を引き起こすリスクがないとみなされる、摂取量の上限)は、18歳以上の男性で2,700μgRE/日出典[8]。

鶏レバーでは20g食べただけで耐容上限量を超えてしまいます。レバーのビタミンAがいかに多いかがわかりますよね。

このように、毎日レバーを食べていると、耐容上限量以上の摂取が続き、健康障害のリスクにつながる可能性があります。

よって、レバーの摂取は毎日ではなく、週1~2回が良いでしょう。どうしても毎日レバーを摂取したい場合は1日20g程度にしておいてくださいね。

丁寧な下処理と高温調理でニオイを抑える

.jpg_d291c668.jpg)

自宅でレバーを調理するのが億劫な人も多いのではないでしょうか。

レバーの調理を億劫にしているものこそ、レバー独特の臭みですよね。

じつは、牛乳や塩の使用でレバーの臭みが取れやすくなるんです。

実際に牛レバーは、1%食塩水に60分浸漬することにより、脱臭効果とおいしさが高まることが研究により明らかになっています出典[9]。

1%の食塩水は、水1リットルに対して塩10gを入れると出来上がります。

ちなみに、上記の研究では浸漬時間を長くしすぎると品質を損なう可能性が示されており、長く漬ければよいわけではないので注意しましょう。

また、牛乳をレバーが浸るくらいまで入れて20分程度、浸漬する方法も有効であるとの声もあるので、ぜひ試してみてください。

調理方法としては、高温・短時間で調理するのがベストでしょう。

というのも、長時間加熱を続けると、脂質が活性酸素などによって酸化される(過酸化)ことによりアルデヒドが発生。

アルデヒドは、古くなった油を加熱したときなどに経験する不快な臭いを放ちます。

実際に、レバー10gを食用油で100℃で4分間、または180℃で2分間加熱した研究によると、100℃で4分間加熱したほうが脂質過酸化物質の生成量が多かったことがわかりました出典[10]。

高温・短時間で加熱することで、レバーの香りと風味を楽しみながら、不快な臭いを最小限にできるでしょう。

手軽にレバーを摂りたい場合は外食や缶詰の活用を

自宅でレバーを調理する時間がない人は、外食や缶詰の活用も良いですね。

最近は缶詰食品の種類も増えており、鶏レバーやレバーペーストの缶詰も販売されています。

また、外食先でレバーを使った料理を見つけたら、チャンスと思って注文してください。

レバーの料理と言えば、とくに中華料理店では取り扱いがあるでしょう。

しかし中華料理は油の使用量が多いことから、摂取カロリーが増えやすい点に注意が必要です。

レバーを用いた料理を中心に、蒸し料理やサラダなどで摂取カロリーを抑えたり、ラーメンやチャーハンのセットメニューを避けて糖質の摂りすぎを防いだりする工夫を取り入れましょう。

じつは肥満と勃起力には深い関係があり、BMIが高いほど勃起障害のリスクも高くなることがわかっています。勃起障害のある男性の79%はBMIが25kg/m²以上であるというデータもあるため出典[11]、体重管理への意識は持っておきたいものですね。

肥満のリスクを下げるため、外食時のメニューの選び方には十分注意しましょう。

定期的なレバーの摂取で勃起力をサポートしよう

レバーには、テストステロンの分泌に欠かせない亜鉛、酸化ストレスから精巣を保護する抗酸化物質が豊富に含まれており、勃起力をサポートするでしょう。

ただし、レバーはビタミンAの含有量が多いため、週1~2回の摂取がおすすめです。

自宅で調理する際は臭みが気になると思いますが、塩や牛乳で対処したり、高温・短時間で調理するとおいしく食べられるでしょう。

レバーを調理する機会がない人は、外食や缶詰を利用するのも良いですね。

出典

LINEで専門家に無料相談

365日専門家が男性の気になる疑問解決します