執筆者

NSCA-CPT/調理師

舟橋位於

東京大学理学部卒、東京大学大学院総合文化研究科修士課程終了。大学入学後に筋肉に興味を持ち、自分の体で学んだ理論を体現してきた。日本の筋肉研究で有名な石井直方教授のもとで学び、ティーチングアシスタントとして、学生へのトレーニング指導を行った経験も。自分が学んだ知識を伝えることで、一人でも多くの方の健康をサポートしたいと考えている。

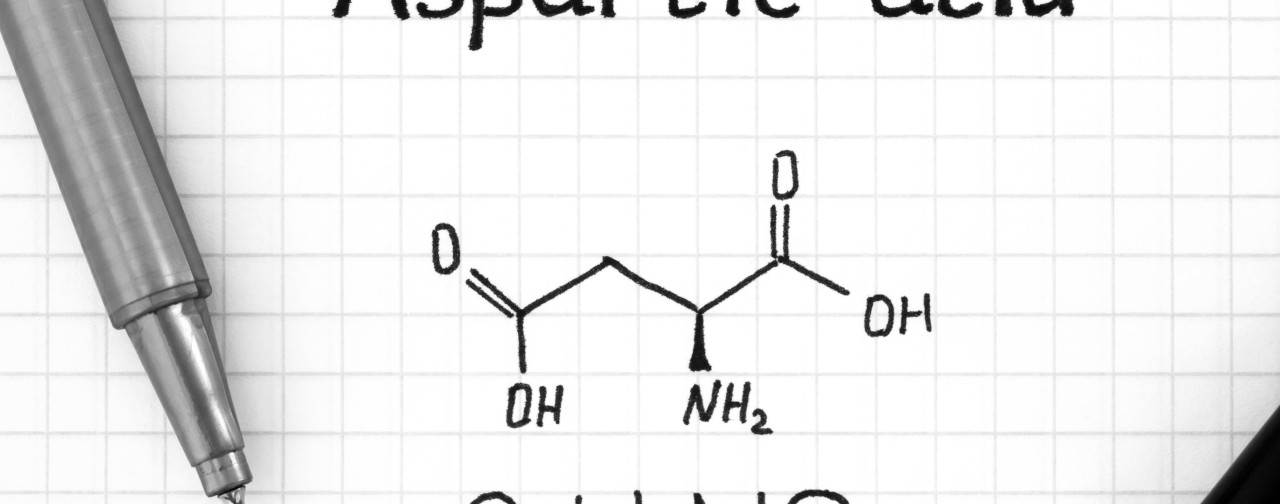

アスパラギン酸とは

それでははじめに、アスパラギン酸の特徴について、その構造や簡単な働きについて触れながら説明します。

1.どんな栄養素?

アスパラギン酸は、野菜のアスパラガスに多く含まれるアスパラギンというアミノ酸を加水分解することで得られるアミノ酸です。

アミノ酸には、体内で合成することのできない必須アミノ酸と、体内で合成できる非必須アミノ酸があり、アスパラギン酸は後者に含まれます。つまりアスパラギン酸は、必ずしも食事から摂取しなければならない栄養素ではありません。

グリシンを除くアミノ酸は、ちょうど鏡に映ったような関係になる2種類の構造を持つことが知られています。地球上の生物は、基本的にはL体と呼ばれる構造のアミノ酸を利用していますが、人工的に合成したD体の中には、特有の効果を持つものがあり、さまざまな用途に使われることがあります。

アスパラギン酸にも、Lアスパラギン酸とDアスパラギン酸の2種類が存在します。そして興味深いことに、アスパラギン酸のD体は生体内でも多く見つかり、それが固有の働きを持つことも分かっています。一例として、神経伝達物質としての機能や、種々のホルモン産生量を増加させる働きなどがあります出典[1]。

2.体の中でどんな働きをする?

アスパラギン酸は、生体内で非常に重要な働きをすることが分かっています。

そのひとつとして、オルニチン回路での機能が挙げられます。オルニチン回路は肝臓に存在するシステムで、たんぱく質の代謝で生じた有害なアンモニアを、比較的無害な尿素に作りかえる働きをします。そして、このオルニチン回路を進める途中に、シトルリンとアスパラギン酸から、アルギニノコハク酸を作る反応があります。すなわち、オルニチン回路をスムーズに進めるためには、アスパラギン酸の存在が不可欠だと言えます。

また、アスパラギン酸は神経伝達物質としても機能します。異なる神経細胞は、シナプスと呼ばれる構造で接続しており、その間で物質をやりとりすることで、刺激を次々に伝えていくことができます。神経伝達物質としては、アドレナリンやドーパミンなどが有名ですが、これらと同様に、アスパラギン酸もシナプスに放出され、神経伝達を引き起こすとされています出典[2]。

3.どんな食材に含まれている?

アスパラギン酸のようなアミノ酸は、高タンパクな食品に多く含まれます。身近な食材としては、以下のようなものがあります出典[3]。きな粉や焼きのりは含有量は高いですが、一度に食べられる量を考えると、動物性食品の方が多くアスパラギン酸を摂取できると言えるでしょう。

食品名 | アスパラギン酸(100gあたり) |

ぶたヒレ肉 | 3700mg |

鶏むね肉(皮なし) | 3700mg |

まいわし(丸干し) | 3200mg |

きな粉 | 4700mg |

焼きのり | 3800mg |

らっかせい | 3400mg |

アスパラギン酸に確認されている作用や効果

続いて、アスパラギン酸に確認されている作用や効果について、研究で明らかになっている情報を交えながらさらに細かく解説していきます。

1.テストステロンレベルの向上

.jpg_1635ded0.jpg)

Dアスパラギン酸の摂取によって、男性ホルモンであるテストステロンの値が向上したとする研究があります。

テストステロンは、精巣のライディッヒ細胞で産生されるホルモンで、筋肉の増大や骨格の発達に関わります。また、脳下垂体前葉から分泌されるホルモンである黄体形成ホルモンが、ライディッヒ細胞を刺激することも知られています。黄体形成ホルモンによって刺激を受けたライディッヒ細胞は、テストステロンを分泌するようになります。

イタリアの研究者が2009年に発表した論文では、Dアスパラギン酸の摂取により、黄体形成ホルモン量とテストステロン量が増加したことが報告されています出典[4]。この実験では、12日間にわたってDアスパラギン酸を摂取した23名の被験者のうち、20名において、黄体形成ホルモンとテストステロンの血中濃度が高くなったことが観察されました。

一方で、筋力トレーニング経験者にDアスパラギン酸を摂取させて筋力トレーニングを行わせても、テストステロンの値には変化が起こらなかったとする研究もあります出典[5]。

Dアスパラギン酸がテストステロンのレベルを高める可能性はあるものの、個人の運動経験によっては効果がないこともあるというスタンスで理解しておくと良いでしょう。

2.精子の質の改善

.jpg_ad7ac3a2.jpg)

Dアスパラギン酸の摂取が、精子の質の改善につながる可能性もあります。

Dアスパラギン酸が黄体形成ホルモンの分泌を促し、それによりテストステロン量が増える可能性についてはすでに解説しました。テストステロンは筋肉や骨格の発達に関わるホルモンですが、精子の正常な発生を促す働きも持ちます。Dアスパラギン酸が、直接精巣のライディッヒ細胞を刺激すること出典[6]と、それにより、ウサギにおいて精子の質が高まること出典[7]が分かっています。

ヒトを対象にした研究結果もあります。不妊症の男性被験者に、90日間にわたってDアスパラギン酸ナトリウムを摂取させたところ、精子の数と運動性が有意に改善することが分かりました。精子の数は、アスパラギン酸ナトリウムの摂取後に最大で2倍程度となり、精子の運動性は、最大で1.8倍程度になりました。またこの実験の後に、パートナーの妊娠率が向上したことも報告されています出典[8]。

動物を使った実験レベルから、ヒトを対象としたやや臨床的なレベルまで、Dアスパラギン酸の効果が示されていることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

3.認知機能のサポート

.jpg_8d870e2c.jpg)

Dアスパラギン酸をラットに摂取させた実験では、脳における認知機能が向上することが分かっています。

イタリアの研究者が2010年に行った研究では、Dアスパラギン酸ナトリウムの摂取により、ラットが迷路を解く時間に変化が現れるかどうかが調べられました。この実験では、Dアスパラギン酸ナトリウムを12日から16日の間摂取させたラットと、Dアスパラギン酸の代わりに食塩水を摂取させたラットの2つのグループに迷路を解かせました。その結果、食塩水のグループでは、迷路の出口を見つけるまでに平均で20秒から30秒の時間がかかったのに対し、Dアスパラギン酸を与えたグループでは、その時間は平均で5秒となることが分かりました出典[9]。

同じ研究の中で、記憶に関係する部位である海馬の中のDアスパラギン酸の濃度についても調べられています。その結果、海馬の中のDアスパラギン酸濃度が高いラットは、高い認知機能を持つことが分かりました。さらに、実験の中でDアスパラギン酸ナトリウムを摂取させたラットでは、海馬中のDアスパラギン酸濃度が高くなっていたことも明らかになり、Dアスパラギン酸が認知機能に関係することが示唆されました出典[9]。

アスパラギン酸が神経伝達物質として働くことを考えると、十分にアスパラギン酸が存在する状態が認知機能に良い影響を与えると言えそうですね。

4.痛みの緩和

Dアスパラギン酸には、痛みを緩和する効果もあります。

興味深い点として、Dアスパラギン酸が痛みを感じにくくするのに対して、Lアスパラギン酸には逆に、痛みを感じにくくする効果を阻害する点が挙げられます。

マウスを使った実験で、テールフリックテストというものがあります。尾に強い光を当てて熱の刺激による痛みを与え、それに対する反応時間を調べるというものです。1995年に発表された研究では、生理食塩水、Dアスパラギン酸、Lアスパラギン酸、モルヒネといった物質を腹腔内に注射し、その後の痛みへの反応が調べられました。

その結果、生理食塩水とLアスパラギン酸には痛みを軽減する効果が見られなかったのに対し、Dアスパラギン酸には、モルヒネ同様に痛みを緩和する効果が見られました。またこの研究では、Lアスパラギン酸が、痛みを抑える物質であるDアスパラギン酸やモルヒネの働きを阻害することも分かりました出典[10]。

Lアスパラギン酸とDアスパラギン酸は似たような物質と考えてしまいがちですが、この研究のように、全く異なる作用を示す結果もある点は興味深いですね。

5.運動中のエネルギー生成のサポート

アスパラギン酸は、運動中のエネルギー生成にも関わります。

アスパラギン酸は、ATPを作る回路であるTCAサイクルを正常に働かせるために必要となる栄養素です。アスパラギン酸が豊富にある状態では、TCAサイクルにおける乳酸を分解する過程が滞りなく進み、エネルギー源となるATPが十分に作られることになります。

ブラジルの研究者は、アスパラギン酸摂取の有無という条件のもとでラットに水泳を模した運動を行わせて、疲労状態を調べる研究を行いました。その結果、アスパラギン酸と、その前駆体であるアスパラギンを同時に摂取させたラットは、運動継続時間、血中乳酸濃度、筋肉及び肝臓のグリコーゲン量といった疲労の目安となる指標が、何も摂取させなかったラットよりも良い数値を示すことが分かりました出典[11]。

アスパラギン酸は運動のための直接のエネルギー源となる訳ではないですが、アスパラギン酸が存在することで、エネルギーを効率よく作れるようになることがお分かりいただけたかと思います。

アスパラギン酸の摂取量や安全性は?

最後に、アスパラギン酸の摂取目安量や安全性について解説します。

Lアスパラギン酸については、上限摂取量や必要量は明確に定められていません。アスパラギン酸は必須アミノ酸ではないため、食事から全てを摂取する必要はないと考えると良いでしょう。

一方で、Dアスパラギン酸の摂取量については報告があります。

精子の質の改善で紹介したヒトを対象とした研究では、Dアスパラギン酸が副作用を持つかどうかについても調べられています。この研究では、不妊症の男性被験者は、1日2.6gのDアスパラギン酸摂取を90日間続けました。Dアスパラギン酸摂取の前後で、血液中の代謝物やホルモンの量を詳細に分析したところ、黄体形成ホルモンとテストステロンの値が上昇した以外は、副作用がないことが分かりました出典[8]。

このような研究がある一方で、ヒトを対象としたDアスパラギン酸の摂取量や摂取期間に関する報告が不足しているため、安全性や最大摂取量を決定するには、更なるデータが必要とするレビューもあります出典[12]。

Dアスパラギン酸はサプリメントとしても販売されており、個人が入手することができます。使用の際には、上記の点を念頭に置き、摂取過多には注意してください。

まとめ

今回は、アスパラギン酸の特徴や機能について紹介しました。

アミノ酸はその構造からL体とD体に分けられ、アスパラギン酸においては、その両方が特有の機能を持つことについて触れました。生体内でDアスパラギン酸が存在する部分は限られていますが、認知機能やホルモンの産生などの重要な機能を持つことがお分かりいただけたのではないでしょうか。

アスパラギン酸は非必須アミノ酸であるため、ヒトは自身でアスパラギン酸を合成することができます。そのため、アスパラギン酸が突然不足して体調不良が起きるという心配はしないで良いです。しかしながら、アスパラギン酸の材料となる他のアミノ酸が不足すると、結果としてアスパラギン酸量が低下することは考えられるため、たんぱく質を多く含む食品をバランスよく食べるように心がけておくことは大切です。

出典

- 1.

D'Aniello A. D-Aspartic acid: an endogenous amino acid with an important neuroendocrine role. Brain Res Rev. 2007 Feb;53(2):215-34.

- 2.

D'Aniello S, Somorjai I, Garcia-Fernàndez J, Topo E, D'Aniello A. D-Aspartic acid is a novel endogenous neurotransmitter. FASEB J. 2011 Mar;25(3):1014-27.

- 3.

文部科学省|食品成分データベース

- 4.

Topo E, Soricelli A, D'Aniello A, Ronsini S, D'Aniello G. The role and molecular mechanism of D-aspartic acid in the release and synthesis of LH and testosterone in humans and rats. Reprod Biol Endocrinol. 2009 Oct 27;7:120.

- 5.

Melville GW, Siegler JC, Marshall PWM. The effects of d-aspartic acid supplementation in resistance-trained men over a three month training period: A randomised controlled trial. PLoS One. 2017 Aug 25;12(8):e0182630.

- 6.

Nagata Y, Homma H, Lee JA, Imai K. D-Aspartate stimulation of testosterone synthesis in rat Leydig cells. FEBS Lett. 1999 Feb 12;444(2-3):160-4.

- 7.

Macchia G, Topo E, Mangano N, D'Aniello E, Boni R. DL-Aspartic acid administration improves semen quality in rabbit bucks. Anim Reprod Sci. 2010 Apr;118(2-4):337-43.

- 8.

G. D’Aniello, S. Ronsini, T. Notari, N. Grieco, V. Infante, N. D’Angel, F. Mascia, M. Fiore, G. Fisher and A. D’Aniello, "D-Aspartate, a Key Element for the Improvement of Sperm Quality," Advances in Sexual Medicine, Vol. 2 No. 4, 2012, pp. 45-53.

LINEで専門家に無料相談

365日専門家が男性の気になる疑問解決します